数字贸易需要重点开拓的领域:大宗商品现货贸易

近年来,全球数字经济的突飞猛进,也同步带动贸易领域的变革。在最新数字科技力量的加持下,数字贸易应时而生,已经快速发展成为继货物贸易、服务贸易之后各国竞相追逐的贸易新形态,并对全球贸易模式和贸易格局产生深刻影响。

数字贸易,根据2019年经由OECD、WTO与IMF等国际组织共同发布的《数字贸易测度手册》所下的定义,数字贸易是指通过计算机网络,以数字订购或数字交付方式进行商品或服务的国际交易。根据中国信通院发布的《全球数字经贸规则年度观察报告(2023年)》,其认为数字贸易是以数字技术赋能、以数据流动为关键牵引、以现代信息网络等数字基础设施为重要载体、以数字平台为有力支撑的国际贸易新业态。相对而言,信通院所下的定义较为复杂,让人难以清晰明了地看懂数字贸易究竟是什么。其实,数字贸易并不复杂,中羿产业创新研究院认为,其简单来讲主要包含两大类别:一是以数字化形态交付的商品或服务(例如游戏、软件和视频),二是以数字化渠道达成交付的商品或服务(例如跨境电商、期货交易)。

2023年11月23日,国家商务部发布《中国数字贸易发展报告(2022)》,基本上沿用了前述国际组织所下的定义。根据该报告,2022年,中国可数字化交付的服务进出口额为3727.1亿美元,同比增长3.4%;跨境电商进出口额达2.11万亿元人民币,同比增长9.8%。其中,数字贸易分领域来看,数字产品贸易主要体现在游戏、影视及文学作品,数字技术贸易主要体现在电信网络、计算机和信息服务,数字服务贸易主要为金融、保险与养老等等。

表1:2022年我国数字贸易分领域发展情况

如果单纯从数字贸易自身的数据来看,表现可谓亮眼。但是,如果从横向对比的角度分析,就会发现一些不一样的问题。同样以商务部的数据为例,2022年我国服务进出口总额59801.9亿元,按照当前汇率折合人民币约8364亿美元。那么,前述所提及的“可数字化交付的服务”就占据全国服务贸易总额的44.56%。可见数字服务在服务贸易中占据着举足轻重的地位,并且未来比重将会进一步攀升。根据海关统计数据,2022年我国外贸进出口总值42.07万亿元,那么前述所提及的“跨境电商”就占据全国外贸总值的4.76%,显然,这个比重是比较低的。

值得思考的地方就在于,作为数字科技与国际贸易深度融合的产物,数字贸易创造出新的贸易渠道,塑造出新的贸易生态。但如果只是停留在促进数字化的产品交付和以跨境电商为代表的零售消费品交易,不能够对另外高达40万亿元的传统贸易份额产生变革性影响的话,则与人们对数字贸易的高度期望是不相吻合的。

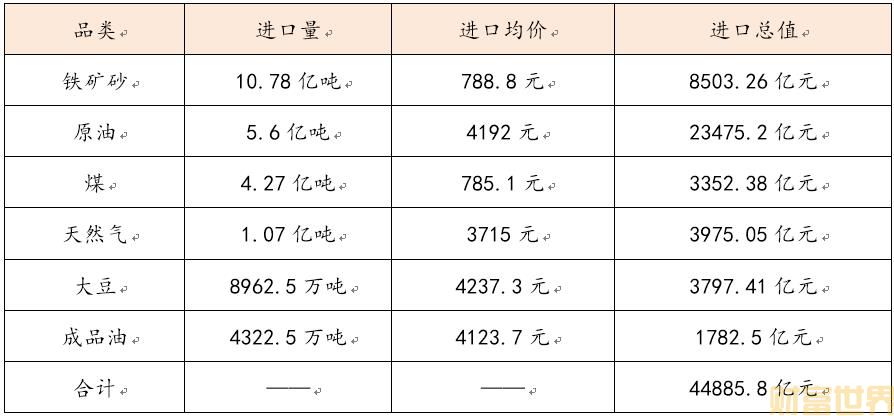

根据海关总署2023年12月7日发布的最新数据显示,今年1-11月份,我国货物贸易进出口总值37.96万亿元。其中,出口21.6万亿元,进口16.36万亿元,贸易顺差5.24万亿元。从大宗商品进口情况来看,今年前11个月,铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等六大品类进口货值合计4.49万亿元,占据全部进口总额的27.44%。

表2:2023年1-11月份我国大宗商品进口情况统计

在这里,相信不少人会问,为何要重点关注进口端的大宗商品贸易呢?大宗商品是指可进入流通领域,但非零售环节,用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的商品,主要包括能源、基础原材料和农副产品三大类。其重要性主要体现在:一是批次进口量大、货值高,例如今年前11个月,仅仅六种大宗商品进口总额就高达4.49万亿元,这是其它贸易品类无法比拟的。二是大宗商品是各行各业赖以维系运转的基础性和原料型产品,具备很强的“价格-成本”传导效应,微小的价格变动就有可能将外部风险以被动方式输入国内,引起国内市场的波动和通胀压力。三是我国已经是世界上最大的工业品生产和输出国,每年对全球大宗商品形成强劲的需求,大宗商品贸易直接关系到我国出口商品的对外竞争力以及整个供应链和产业链的安全稳定。

然而,现实情况却是,大宗商品现货贸易依旧停留在传统的线下交易阶段。虽然有期货交易所和期货市场的存在,但是目前的期货市场已经成为散户和投机资本的天下,真正的实体产业企业数量甚少,实际交割的货物规模更是微不足道。整个大宗商品贸易的交易、结算、交割、物流、金融以及相关服务等各环节基本游离于数字化时代之外,虽然个别环节实现了数字化系统的应用,但总体仍旧停留在依赖于传统的主体企业信用背书、纸质单据流转、人为参与各环节操作等状况,导致大宗商品现货贸易中的货物难以实现有效监管、供应链金融难以真正起来,成本居高不下,效率难以提升。

原因何在?大宗商品现货贸易之所以如此,主要由两方面导致:一是全球大宗商品的贸易格局早已形成,业务流程操作成熟,上游货源被国外垄断资本牢牢控制。以小麦、大豆为例,全球粮油市场基本上被ABCD四大粮商所掌控;铁矿石贸易则被力拓、必和必拓、FMG和淡水河谷四大巨头所控制。它们掌握着全球大宗商品的一手货源、市场定价权和稳固的贸易渠道,外界想要依托传统手段进行变革,根本难以撼动。二是大宗商品现货贸易批量大、货值高、涉及环节众多,一旦某个环节失控,就会产生波及面广的负面影响。虽然,最新的数字技术正在各行各业进行积极地推广应用,但是不可否认其仍具有不够成熟的特点。况且,大宗商品现货贸易各流程环环相扣,如果不能在全链路实现系统性应用,依旧不能满足风险控制要求。在此情况下,大宗商品贸易的参与方对此保持慎重态度,是不无道理的。

数字贸易的诞生,为大宗商品现货贸易的改造提供了可能。正如中国信通院所认为的数字贸易,数字技术是驱动传统贸易形态发生变革的根本力量,数据是数字贸易发展的核心生产要素和驱动力量,数字平台是数字贸易信息汇聚和交换的重要枢纽。例如,依托最新的物联网和人工智能技术,对传统货仓进行全方位的数字化改造之后,就可以实现从到货、入库、保管、出库以及盘库、移库、过户等行为的全程实时掌控,解决传统大宗商品现货贸易中最核心的货物监管问题。利用区块链技术所具备的不可篡改、实时共享、永久保存等特性,不仅能够有效解决货物和仓单不一致的问题,同时也可以用来确权登记,实现实时清算,从而消除由于延时清算造成的交易对手方风险。如果再结合大数据、云计算、边缘计算等系统性手段,就可以更加高效地实现大宗商品现货贸易过程中货物流、资金流、信息流和票据流的“四流合一”,大幅提升效率。

另外,依托数字贸易这一最新贸易形态,有望通过另辟蹊径,打破大宗商品贸易被国际垄断资本所掌控的局面。通过数字化的平台支撑体系,直接连通国内需求方与国外源头供给方,降低中间环节成本,削弱国外资本的控制力;同时还可以绕开美元结算体系,实现人民币直接结算,对于深度推进“一带一路”国际合作倡议具有极大的助推意义。

现实操作中,针对大宗商品现货交易的数字化改造,国内已经有地区率先做出了探索。2022年8月,山东自贸试验区青岛片区搭建起全国首个大宗商品现货交易数字化平台,试图推动传统贸易方式的数字化重构。它们主要从数字仓库和数字仓单等功能服务为切入,运用大数据、云计算、区块链等先进数字技术,营造可靠数字交易场景,整合线上交易系统,优化结算清算体系,解决现有大宗商品贸易过程中信息流、资金流、货物流、票据流“四流”难以合一的问题。平台启用以来,已累计实现各类大宗商品现货成交321万吨,现货交易额375亿元。

2023年1月,山东省印发《中国(山东)自由贸易试验区深化改革创新方案》,构建大宗商品“数字化仓储+数字化交易+数字化金融”贸易生态体系。提升现有大宗商品交易场所服务能级,支持开展介于现货与期货之间的大宗商品交易业务,鼓励开展跨境人民币结算。至此,山东省的不断探索,为数字贸易在大宗商品现货交易领域的开拓做出了很好的开端。